.

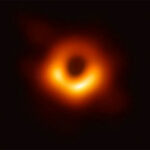

A prima vista i temi della filosofia non trattano gli stessi problemi delle opere della fisica. L’Essere, il Bene e il Male, la Libertà, la Felicità, il bisogno di credere in una fede, derivano da un certo tipo di domande che gli individui si pongono. La materia oscura, nane bianche o marroni, i buchi neri e le onde gravitazionali, il bosone di Higgs, il cosiddetto vuoto “quantistico” o la superconduttività appartengono a un altro tipo di domande. Lo spazio in mezzo a queste due categorie di soggetti sembrerebbe essere del tutto vuoto soprattutto perché non hanno chiaramente le stesse modalità d’interrogarsi. E’ il tema della ricerca di Ètienne Klein appena tradotta dall’editore Carocci con il titolo Filosofisica.

La filosofia pone domande generali e fornisce risposte limitate, mentre la fisica pone domande limitate e fornisce risposte generali … tale caricatura può certamente essere discussa ma tutti concorderanno sul fatto che la filosofia ha effettivamente mantenuto l’ambizione della competenza universale, anche se ciò significa non puntare allo stesso grado di certezza della scienza, che può solo produrre conoscenza sicura esercitando il suo stesso interrogativo. Inoltre, la fisica e la filosofia non implicano lo stesso ragionamento, le stesse facoltà o usano metodi simili. I fisici isolano i fenomeni, li riducono, teorizzano su di essi, quindi calcolano, simulano, sperimentano, manipolano, usando tutta la loro ingegnosità per rendere finalmente comprensibile, percepibile o rilevabile ciò che inizialmente non lo è. Al contrario, i filosofi sondano questa sorta di vuoto che potrebbe essere definitivo con l’aiuto di testi di riferimento, commenti e dibattiti, scrutano il mondo impalpabile delle idee sempre controverse e in movimento, sempre in un apparente stato precario, sempre discutibili, senza che questo screditi la loro lunga ricerca, perché questa, essenziale e inesauribile, è costantemente riattivata da una instancabile vitalità del pensiero.

La fisica e la filosofia non usano gli stessi concetti, né mantengono la stessa relazione con il linguaggio, né si basano sullo stesso tipo di organizzazione professionale: oggi i fisici si stanno radunando attorno a vasti progetti, collaborare in laboratori o organizzazioni spesso molto grandi, scrivere articoli il cui numero di firmatari può superare allegramente cento, mentre i filosofi continuano a seguire traiettorie molto individuali. Lo ha detto uno dei mei filosofi più amati, José Ortega y Gasset : la filosofia non ha bisogno, come la scienza, della collaborazione.

Non consiste nel dire agli altri, ma nel dire se stessi. Non è un’attività condivisa, ma un lavoro solitario. Il filosofo è una specie di Robinson Crusoe. Queste due attività intellettuali non hanno, infatti, la stessa relazione con le opere del passato: essere un filosofo suppone di aver letto e studiato in precedenza Aristotele, Platone, Cartesio, Kant, Nietzsche, Hegel, Husserl o Heidegger, mentre uno può essere un ingegnere o un fisico senza aver mai avuto per le mani i libri di Galileo, Newton, Boltzmann (Einstein no: serve sempre). Tutto sembra quindi contribuire a stabilire che è sano, naturale e opportuno distinguere chiaramente questi due tipi di pensiero, separarli, persino contrastarli, con la ferma convinzione che nessun cerotto intellettuale possa mai rimetterli in contatto, figuriamoci di riunirli.

Ma questo giudizio apparentemente finale significa davvero la fine della storia? È così certo che la fisica e la filosofia, quando mosse dalle loro stesse dinamiche, non si scontrano? Non andare mai a sbattere l’una contro l’altra? Sembrerebbe una risposta compiuta la consapevolezza che l’approccio della scienza ha poco a che fare con quello della filosofia. Si potrebbe anche dire che queste sono due norme estranee l’una all’altra nell’esercizio dell’attività intellettuale. Non affrontano gli stessi problemi, non mettono in gioco lo stesso ragionamento o le stesse facoltà e non si basano sullo stesso tipo di organizzazione sociale.

Finisco. Pur essendo molto diverse, queste due attività sono forse animate dallo stesso obiettivo, che si potrebbe chiamare conoscenza in senso lato, in modo che, anche se distanti tra loro, non siano indipendenti. E se non sono indipendenti, il loro dialogo non dovrebbe quindi essere impossibile. Se ben costruito, avrebbe il vantaggio di offrire alla filosofia l’opportunità di rinnovare i suoi problemi. Simmetricamente, darebbe alle scienze l’opportunità di mantenere la loro creatività concettuale e pensare meglio ai loro progressi. In breve, le due parti guadagnerebbero sicuramente in virtù di due leggi facilmente verificabili nella pratica. La prima legge è che il disprezzo mostrato da alcuni nei confronti di tutto ciò che ricorda la scienza, vicina o lontana, non soffia da solo il vento del pensiero: non è sufficiente denigrare la scienza e tecnologia per promuovere la cultura o addirittura per preservarla. La seconda legge è che il possesso di conoscenze scientifiche di alto livello e l’abitudine all’approccio scientifico non costituiscono di per sé una difesa efficace contro la cattiva filosofia e ancor meno una garanzia per pensare bene.

Per BookAvenue, Michele Genchi

il libro:

Ètienne Klein,

Filosofisica,

Carocci,

ed. 2020 pp.169

.

altri articoli dell’autore