«Lasciavo la mia famiglia separata da quella di mio padre, composta di mia moglie Brunello Maria dei due figli Sebastiano d’anni 6, Silvio di 4½, ed il 3 gennaio 1903 alle ore 2 p.m. ci separammo impreda alla mortificazione ricordo sempre che il povero di mio padre, mi salutava dandomi l’addio per sempre, dicendomi che non si saressimo più visti, sopra la terra, e piangente andava in stalla, ah! Ben raggione ebbe, poiché dopo circa un anno moriva all’Ospitale di Marostica per subita operazione vescicale.

Marco Crestani, Dall’Altopiano al Mayumbe

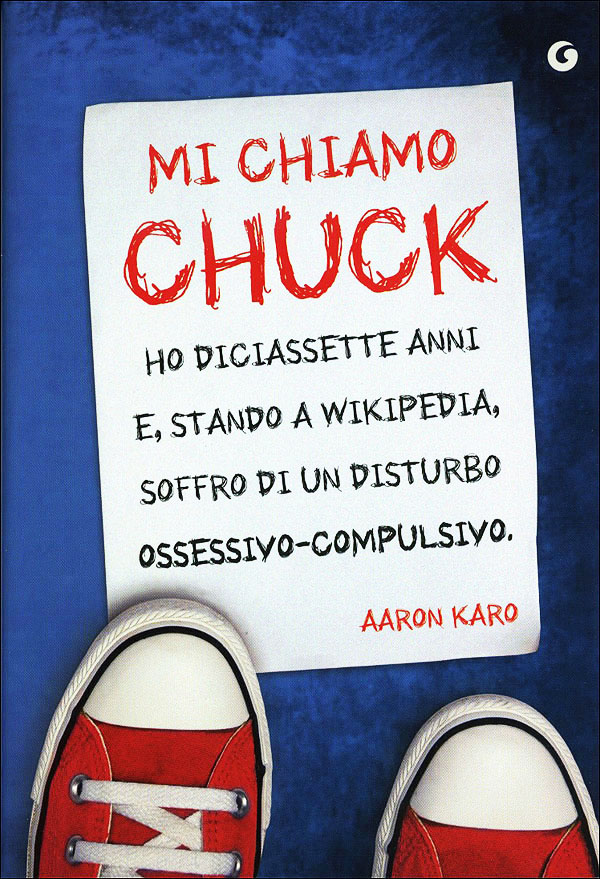

La mia definizione di sporco e la vostra definizione di sporco probabilmente sono molto diverse. Voi vi lavate le mani dopo aver mangiato il pollo o dopo aver fatto la cacca. Io devo lavarmele dopo aver toccato un animale, un bambino, una cassetta delle lettere, un pulsante dell’ascensore, i soldi – le monete soprattutto -, le mani degli altri, qualsiasi cibo – sale, pepe e condimenti compresi – e qualsiasi cosa io consideri «della natura» – erba, terra, legno e così via.Mi lavo le mani un botto di volte.Spesso è l’unica cosa a cui riesco a pensare.

La mia definizione di sporco e la vostra definizione di sporco probabilmente sono molto diverse. Voi vi lavate le mani dopo aver mangiato il pollo o dopo aver fatto la cacca. Io devo lavarmele dopo aver toccato un animale, un bambino, una cassetta delle lettere, un pulsante dell’ascensore, i soldi – le monete soprattutto -, le mani degli altri, qualsiasi cibo – sale, pepe e condimenti compresi – e qualsiasi cosa io consideri «della natura» – erba, terra, legno e così via.Mi lavo le mani un botto di volte.Spesso è l’unica cosa a cui riesco a pensare. «Avevo tre anni quando un’assistente sociale mi portò a Villa Azzurra che di quel colore non aveva proprio nulla. Ci finii perché quella buona donna di mia mamma mi aveva avuto da un uomo che della paternità se ne infischiò allegramente, non l’ho mai incontrato. Lei era giovane e sola».

«Avevo tre anni quando un’assistente sociale mi portò a Villa Azzurra che di quel colore non aveva proprio nulla. Ci finii perché quella buona donna di mia mamma mi aveva avuto da un uomo che della paternità se ne infischiò allegramente, non l’ho mai incontrato. Lei era giovane e sola».

Quest’anno l’autunno è precoce. Mi alzo prima dell’alba e passeggio per la campagna, tra campi che sono stati di proprietà della mia famiglia per generazioni, e oggi sono posseduti e coltivati da estranei. Non posso dire di soffrirne: solo, di tanto in tanto, ho una lieve stretta al cuore… Non rimpiango il tempo perso in cerca di fortuna, a comprare cavalli in Canada, a trafficare in olio di cocco nel Pacifico. A vent’anni la voglia di andarmene e la noia soffocante della provincia mi attanagliavano al punto che se mi avessero costretto a restare qui ne sarei morto, credo. Mio padre non c’era più, e mia madre non riuscì a trattenermi. « È come una malattia,» mi diceva, impaurita, quando la supplicavo di darmi del denaro e lasciarmi partire «abbi un po’ di pazienza e ti passerà».

Quest’anno l’autunno è precoce. Mi alzo prima dell’alba e passeggio per la campagna, tra campi che sono stati di proprietà della mia famiglia per generazioni, e oggi sono posseduti e coltivati da estranei. Non posso dire di soffrirne: solo, di tanto in tanto, ho una lieve stretta al cuore… Non rimpiango il tempo perso in cerca di fortuna, a comprare cavalli in Canada, a trafficare in olio di cocco nel Pacifico. A vent’anni la voglia di andarmene e la noia soffocante della provincia mi attanagliavano al punto che se mi avessero costretto a restare qui ne sarei morto, credo. Mio padre non c’era più, e mia madre non riuscì a trattenermi. « È come una malattia,» mi diceva, impaurita, quando la supplicavo di darmi del denaro e lasciarmi partire «abbi un po’ di pazienza e ti passerà».

Una fiaba sudanese narra di quattro animali – un leone, una iena, un serpente e un ghepardo – che un tempo dividevano una capanna in un piccolo villaggio. Vivevano in perfetta armonia, finché non decisero che avevano bisogno di regole per garantire un maggiore rispetto reciproco. Così fecero una riunione in cui si chiese a ciascuno di illustrare agli altri i propri desideri.

Una fiaba sudanese narra di quattro animali – un leone, una iena, un serpente e un ghepardo – che un tempo dividevano una capanna in un piccolo villaggio. Vivevano in perfetta armonia, finché non decisero che avevano bisogno di regole per garantire un maggiore rispetto reciproco. Così fecero una riunione in cui si chiese a ciascuno di illustrare agli altri i propri desideri. L’appartamento era piccolo, buio, soffocante; odorava di polvere, di vecchie stoffe; i soffitti bassi sembravano pesare sulla testa; dalle finestre si vedeva il cortile, lungo e stretto, con i muri imbiancati a calce che riflettevano spietatamente il sole di luglio. Fin dal mattino venivano chiuse imposte e finestre, e in quelle quattro stanzette buie i Karin vivacchiavano fino a sera, senza uscire, sconcertati dai rumori di Parigi, respirando con fastidio il tanfo degli scarichi e delle cucine che saliva dal cortile. Camminavano avanti e indietro da una parete all’altra, in silenzio, come le mosche d’autunno, allorché, passati il caldo e la luce dell’estate, svolazzano a fatica, esauste e irritate, sbattendo contro i vetri e trascinando le ali senza vita.

L’appartamento era piccolo, buio, soffocante; odorava di polvere, di vecchie stoffe; i soffitti bassi sembravano pesare sulla testa; dalle finestre si vedeva il cortile, lungo e stretto, con i muri imbiancati a calce che riflettevano spietatamente il sole di luglio. Fin dal mattino venivano chiuse imposte e finestre, e in quelle quattro stanzette buie i Karin vivacchiavano fino a sera, senza uscire, sconcertati dai rumori di Parigi, respirando con fastidio il tanfo degli scarichi e delle cucine che saliva dal cortile. Camminavano avanti e indietro da una parete all’altra, in silenzio, come le mosche d’autunno, allorché, passati il caldo e la luce dell’estate, svolazzano a fatica, esauste e irritate, sbattendo contro i vetri e trascinando le ali senza vita.

Forse è una semplice coincidenza, oppure l’autore è un grande estimatore di questa utilitaria francese molto di moda una trentina d’anni fa.

Forse è una semplice coincidenza, oppure l’autore è un grande estimatore di questa utilitaria francese molto di moda una trentina d’anni fa. Beirut scorre riflessa sulla carrozzeria delle auto in corsa. Scorre frenetica e vitale. Scorre come l’acqua dei pozzi e delle sorgenti a cui si dice debba il nome. Berut. Scorre come dolce latte Laban nel bagliore indimenticabile delle montagne del Libano. Scorre e si infila nel traffico di ogni ora tra neon e lapidi memoriali, nei centri commerciali, nei fori di mitraglia, nelle case poco a poco riempite, desolazione e sfarzo, macerie. Chador colorati e statue di devozione mariana marcano i confini delle confessioni tra i palazzi, sui balconi, nei giardini, nelle nicchie tra un viadotto e i resti di un check-in, interessi e disinteresse, montagne orti e campi profughi. Palazzi lasciati a metà e poco distante locali trendy da ricca capitale dove la notte non finisce mai. Strade dello shopping impero occidente e poco distante le svolte dove non finiscono mai le preghiere.

Beirut scorre riflessa sulla carrozzeria delle auto in corsa. Scorre frenetica e vitale. Scorre come l’acqua dei pozzi e delle sorgenti a cui si dice debba il nome. Berut. Scorre come dolce latte Laban nel bagliore indimenticabile delle montagne del Libano. Scorre e si infila nel traffico di ogni ora tra neon e lapidi memoriali, nei centri commerciali, nei fori di mitraglia, nelle case poco a poco riempite, desolazione e sfarzo, macerie. Chador colorati e statue di devozione mariana marcano i confini delle confessioni tra i palazzi, sui balconi, nei giardini, nelle nicchie tra un viadotto e i resti di un check-in, interessi e disinteresse, montagne orti e campi profughi. Palazzi lasciati a metà e poco distante locali trendy da ricca capitale dove la notte non finisce mai. Strade dello shopping impero occidente e poco distante le svolte dove non finiscono mai le preghiere.