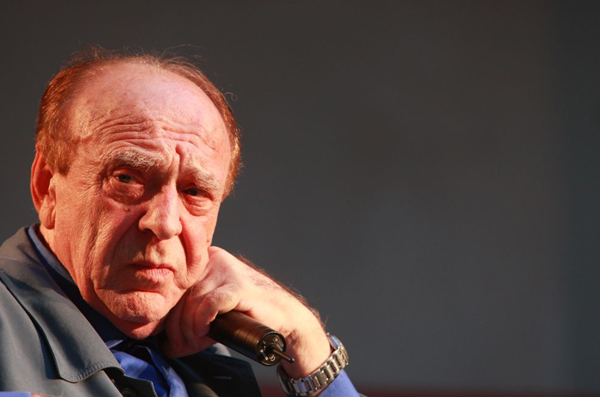

Diceva Antonio Gramsci in “Odio gli indifferenti” che “lo sforzo fatto per conquistare una verità fa apparire un po’ come propria la verità stessa, anche se alla sua nuova enunciazione non si è aggiunto nulla di veramente proprio, non s’è data neppure una lieve colorazione personale”. Non citiamo Gramsci solo per rendere il nostro incipit ricco ed accattivante, ma perché, recentemente, abbiamo avuto modo di apprendere un’infinità di idee, opinioni, cognizioni tanto da averne la testa piena. Un cervello così saturo di idee che se non si dà adito ad un incipit alla fine l’idea inizia a scriversi da sé materializzandosi ai nostri occhi sul monitor. Abbiamo partecipato, domenica 9 dicembre 2012 a Roma presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur, a “Più Libri più Liberi” (tra l’altro un titolo geniale voler considerare la parola “libri” una contrazione della parola “liberi” quasi un “difetto” dislessico e come un difetto si porta dentro una libertà creativa infinita), ma abbiamo partecipato non solo per i libri. Siamo andati ad un incontro con i libri che hanno voce, sguardi, mani , piedi e respiro: siamo andati all’appuntamento con Andrea Camilleri, nonostante il “fitusissimo friddu” che si sentiva dentro e fuori, in questo inverno che pare accompagnare le giornate di crisi nera della nostra Italia, Paese ormai estraneo pure a noi Italiani di rango europeo.

Diceva Antonio Gramsci in “Odio gli indifferenti” che “lo sforzo fatto per conquistare una verità fa apparire un po’ come propria la verità stessa, anche se alla sua nuova enunciazione non si è aggiunto nulla di veramente proprio, non s’è data neppure una lieve colorazione personale”. Non citiamo Gramsci solo per rendere il nostro incipit ricco ed accattivante, ma perché, recentemente, abbiamo avuto modo di apprendere un’infinità di idee, opinioni, cognizioni tanto da averne la testa piena. Un cervello così saturo di idee che se non si dà adito ad un incipit alla fine l’idea inizia a scriversi da sé materializzandosi ai nostri occhi sul monitor. Abbiamo partecipato, domenica 9 dicembre 2012 a Roma presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur, a “Più Libri più Liberi” (tra l’altro un titolo geniale voler considerare la parola “libri” una contrazione della parola “liberi” quasi un “difetto” dislessico e come un difetto si porta dentro una libertà creativa infinita), ma abbiamo partecipato non solo per i libri. Siamo andati ad un incontro con i libri che hanno voce, sguardi, mani , piedi e respiro: siamo andati all’appuntamento con Andrea Camilleri, nonostante il “fitusissimo friddu” che si sentiva dentro e fuori, in questo inverno che pare accompagnare le giornate di crisi nera della nostra Italia, Paese ormai estraneo pure a noi Italiani di rango europeo.

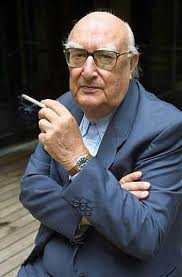

E’ difficile scrivere il sentimento di duplicità tra mancanza affettiva personale e la perdita che in genere provoca, in specie per chi è del mestiere, la notizia della scomparsa di un grande italiano come è stato Alberto Bevilacqua. Io gli ho voluto un bene di figlio: l’ho amato senza chiedere niente in cambio e ricevendone altrettanto amore.

E’ difficile scrivere il sentimento di duplicità tra mancanza affettiva personale e la perdita che in genere provoca, in specie per chi è del mestiere, la notizia della scomparsa di un grande italiano come è stato Alberto Bevilacqua. Io gli ho voluto un bene di figlio: l’ho amato senza chiedere niente in cambio e ricevendone altrettanto amore.

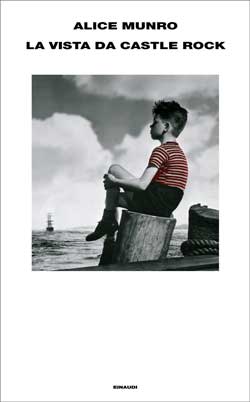

Non conosco Alice Munro così bene da dire che “La vista da Castle Rock” sia un libro autobiografico o di memorie: più di una nota letta sul web mi suggerisce un poco che sì, si tratta di un libro assai intimo e scritto in tempi diversi dall’autrice canadese e, no, non è un libro di memorie. Mi pare di capire che presta molta attenzione alle verità che stanno di solito dietro le vite, molta di più di quanto non faccia un romanzo. Tuttavia non sono così certo da giurarci su’.

Non conosco Alice Munro così bene da dire che “La vista da Castle Rock” sia un libro autobiografico o di memorie: più di una nota letta sul web mi suggerisce un poco che sì, si tratta di un libro assai intimo e scritto in tempi diversi dall’autrice canadese e, no, non è un libro di memorie. Mi pare di capire che presta molta attenzione alle verità che stanno di solito dietro le vite, molta di più di quanto non faccia un romanzo. Tuttavia non sono così certo da giurarci su’.

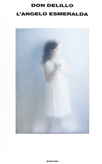

Don DeLillo è sempre stato affascinato dal potere delle immagini. I suoi romanzi, in particolare quelli che sondano il nostro tempo (leggi, Underworld, Americana, L’uomo che cade) evocano fortemente questo potere. Non c’è nulla di illusorio nelle effusioni di una folla in lutto (in “L’uomo che cade”: la scena della gente che si abbraccia sotto una fitta pioggia di fogli per stampante e polvere mista a cemento), una scena ricca di significati complessi che si accumulano sotto una tragedia collettiva.

Don DeLillo è sempre stato affascinato dal potere delle immagini. I suoi romanzi, in particolare quelli che sondano il nostro tempo (leggi, Underworld, Americana, L’uomo che cade) evocano fortemente questo potere. Non c’è nulla di illusorio nelle effusioni di una folla in lutto (in “L’uomo che cade”: la scena della gente che si abbraccia sotto una fitta pioggia di fogli per stampante e polvere mista a cemento), una scena ricca di significati complessi che si accumulano sotto una tragedia collettiva.

Diceva Antonio Gramsci in “Odio gli indifferenti” che “lo sforzo fatto per conquistare una verità fa apparire un po’ come propria la verità stessa, anche se alla sua nuova enunciazione non si è aggiunto nulla di veramente proprio, non s’è data neppure una lieve colorazione personale”. Non citiamo Gramsci solo per rendere il nostro incipit ricco ed accattivante, ma perché, recentemente, abbiamo avuto modo di apprendere un’infinità di idee, opinioni, cognizioni tanto da averne la testa piena. Un cervello così saturo di idee che se non si dà adito ad un incipit alla fine l’idea inizia a scriversi da sé materializzandosi ai nostri occhi sul monitor. Abbiamo partecipato, domenica 9 dicembre 2012 a Roma presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur, a “Più Libri più Liberi” (tra l’altro un titolo geniale voler considerare la parola “libri” una contrazione della parola “liberi” quasi un “difetto” dislessico e come un difetto si porta dentro una libertà creativa infinita), ma abbiamo partecipato non solo per i libri. Siamo andati ad un incontro con i libri che hanno voce, sguardi, mani , piedi e respiro: siamo andati all’appuntamento con Andrea Camilleri, nonostante il “fitusissimo friddu” che si sentiva dentro e fuori, in questo inverno che pare accompagnare le giornate di crisi nera della nostra Italia, Paese ormai estraneo pure a noi Italiani di rango europeo.

Diceva Antonio Gramsci in “Odio gli indifferenti” che “lo sforzo fatto per conquistare una verità fa apparire un po’ come propria la verità stessa, anche se alla sua nuova enunciazione non si è aggiunto nulla di veramente proprio, non s’è data neppure una lieve colorazione personale”. Non citiamo Gramsci solo per rendere il nostro incipit ricco ed accattivante, ma perché, recentemente, abbiamo avuto modo di apprendere un’infinità di idee, opinioni, cognizioni tanto da averne la testa piena. Un cervello così saturo di idee che se non si dà adito ad un incipit alla fine l’idea inizia a scriversi da sé materializzandosi ai nostri occhi sul monitor. Abbiamo partecipato, domenica 9 dicembre 2012 a Roma presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur, a “Più Libri più Liberi” (tra l’altro un titolo geniale voler considerare la parola “libri” una contrazione della parola “liberi” quasi un “difetto” dislessico e come un difetto si porta dentro una libertà creativa infinita), ma abbiamo partecipato non solo per i libri. Siamo andati ad un incontro con i libri che hanno voce, sguardi, mani , piedi e respiro: siamo andati all’appuntamento con Andrea Camilleri, nonostante il “fitusissimo friddu” che si sentiva dentro e fuori, in questo inverno che pare accompagnare le giornate di crisi nera della nostra Italia, Paese ormai estraneo pure a noi Italiani di rango europeo.

Forse, quella citazione in coda a Nemesis aveva a che fare con un addio annunciato e rimasto in sospeso per un’altro po’ di tempo. Molti, me compreso, avevano intuito la decisione di Roth di rinunciare alla scrittura cosa avvenuta ieri con una dichiarazione confermata anche dal suo editore Lori Glazer, facendo deflagare lo scoppio di una miccia accesa da tempo.

Forse, quella citazione in coda a Nemesis aveva a che fare con un addio annunciato e rimasto in sospeso per un’altro po’ di tempo. Molti, me compreso, avevano intuito la decisione di Roth di rinunciare alla scrittura cosa avvenuta ieri con una dichiarazione confermata anche dal suo editore Lori Glazer, facendo deflagare lo scoppio di una miccia accesa da tempo.  Ogni anno, come ben noto, ci sono sempre forti aspettative di vedere premiato con il Nobel lo scrittore che universalente riconosciamo come meritevole dell’ambito premio e sono diversi anni, per quello che mi riguarda, di vedere sempre queste aspettative deluse. Intendiamoci, non ho nulla da dire circa Mo Yan. Il suo nome giaceva nell’elenco ristretto degli accademici svedesi da tempo e, se devo dirla tutta, lo conosco – in senso preofessionale – certamente meglio di di una semiscosciuta come Herta Muller: chi diavolo è costei?, o del poesta dello scorso anno, Transtromer, chi l’ha mai letto? Da dove diavolo viene fuori?

Ogni anno, come ben noto, ci sono sempre forti aspettative di vedere premiato con il Nobel lo scrittore che universalente riconosciamo come meritevole dell’ambito premio e sono diversi anni, per quello che mi riguarda, di vedere sempre queste aspettative deluse. Intendiamoci, non ho nulla da dire circa Mo Yan. Il suo nome giaceva nell’elenco ristretto degli accademici svedesi da tempo e, se devo dirla tutta, lo conosco – in senso preofessionale – certamente meglio di di una semiscosciuta come Herta Muller: chi diavolo è costei?, o del poesta dello scorso anno, Transtromer, chi l’ha mai letto? Da dove diavolo viene fuori? Ho finito di leggere questi giorni “Il senso di una fine” di Julian Barnes quasi con un anno di ritardo dal premio che lo ha consacrato in patria con il Booker Prize.

Ho finito di leggere questi giorni “Il senso di una fine” di Julian Barnes quasi con un anno di ritardo dal premio che lo ha consacrato in patria con il Booker Prize.  Un grande cantastorie. Ecco che cos’è stato Tonino Guerra. Un poeta, certo, ma nel significato totale del termine, poeta secondo i canoni della letteratura ma soprattutto secondo l’identità istintiva che gli dà l’immaginario popolare. Il poeta dunque associato a visionarietà, stravaganza, imprevedibilità, bizzarria. E il popolo quasi sempre ha ragione: va oltre la normalità uno che scrive in dialetto romagnolo e che viene tradotto in cinese, e da Mao in persona. Sarà vero, sarà una leggenda, non importa. Rientra negli sconfinati orizzonti fantastici in cui hanno convissuto oltre allo scrittore in versi, lo scrittore in prosa, lo sceneggiatore cinematografico, il pittore, il disegnatore e infine l’inventore di mille preziose cose futili e inutili che però fanno bene allo spirito.

Un grande cantastorie. Ecco che cos’è stato Tonino Guerra. Un poeta, certo, ma nel significato totale del termine, poeta secondo i canoni della letteratura ma soprattutto secondo l’identità istintiva che gli dà l’immaginario popolare. Il poeta dunque associato a visionarietà, stravaganza, imprevedibilità, bizzarria. E il popolo quasi sempre ha ragione: va oltre la normalità uno che scrive in dialetto romagnolo e che viene tradotto in cinese, e da Mao in persona. Sarà vero, sarà una leggenda, non importa. Rientra negli sconfinati orizzonti fantastici in cui hanno convissuto oltre allo scrittore in versi, lo scrittore in prosa, lo sceneggiatore cinematografico, il pittore, il disegnatore e infine l’inventore di mille preziose cose futili e inutili che però fanno bene allo spirito.